Что такое «социальное самочувствие»?

360

Разбираемся с понятием «социальное самочувствие»: кратко о роли социального самочувствия в общем благополучии школьников, об истории понятий «самочувствие» и «благополучие», и о том, какие есть подходы к измерению этого феномена.

В последнее время нередко попадается понятие «индекс счастья», который все чаще измеряется в различных странах и сообществах. И это кажется важным. Но, вообще-то, берет оторопь, как это можно измерить?И тут мы снова попадаем на не совсем точное понимание. Если посмотреть параметры (задаваемые вопросы), которые обычно измеряются в связи с понятием «индекс счастья», то сразу видно, что к российскому пониманию счастья это не имеет никакого отношения. В нашем понимании счастье — понятие абсолютно иррациональное, часто мимолетное, тогда как в рамках произведенных измерений это скорее хорошее социальное самочувствие (wellbeing) – насколько удобно и эффективно организована социальная сфера, помогающая людям жить, т.е. насколько комфортно жить.

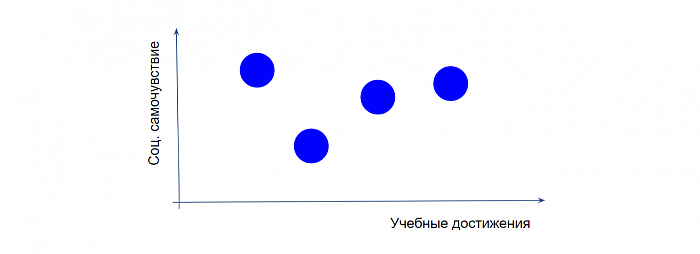

Теперь к образованию: если предположить, что школа — это не подготовка детей к жизни, а собственно их жизнь (11 лет это все-таки не мало, согласитесь), и если у взрослых (как минимум у политиков) этот индекс становится все более важным, то, кажется, необходимо оценивать и wellbeing младшего поколения. Ведь так или иначе детство сильно связано с ключевым институтом — школой, где дети проводят основную часть времени. Иначе говоря, качество школы мы предлагаем оценивать по двум независимым характеристикам, которые можно считать условно независимыми (пока не доказано иное): учебные достижения и социальное самочувствие (wellbeing).

Социальное самочувствие (wellbeing) — это качество отношений между подростками и качество их отношений с педагогами. Подчеркиваю, что его нужно рассматривать как независимую характеристику, хотя многие подумают, что качество учебы и качество отношений связано, это кажется аксиомой. Возможно…, но объективных доказательств нет. Когда в базе Директории соберется достаточно данных для статистического анализа, вероятно, мы сможем эту связь обнаружить.

Кроме того важно, что именно взаимодействие со сверстниками и взрослыми обучает детей тому, что называется «мягкими» навыками.

Может так оказаться, что ваша школа, в силу особенностей контингента не может находиться на вершине традиционных рейтингов, но весьма успешна в плане привития именно мягких навыков.

Таким образом, школа может оцениваться по двум осям. По горизонтали — учебные результаты (традиционно, до тех пор, пока нет новых измерителей), а по вертикали — качество среды и отношений.

Социальное самочувствие очень широкое понятие, поэтому в исследовании Директории, которое называется"Диагностика социального самочувствия подростков в классе", мы делаем акцент на детском ощущении безопасности.

Но самое, пожалуй, главное — как это мерить.

Здесь важно не наше (взрослое) мнение, а мнение и ощущения учеников. Сделать такие инструменты (по ступеням) не очень просто, но результаты, похоже, того могут стоить. Новый инструмент Директории, который мы запустили, рассчитан на подростковую школу, как самую проблемную. В дальнейшем мы рассчитываем сделать подобные инструменты и для начальной школы и для старшей.

Для этого исследования вы можете выбрать любые классы подростковой школы, но мы рекомендуем взять, как минимум, один из параллели. В этом случае вы получите данные по возрастам и сможете оценить те изменения, которые происходят в детских группах по мере взросления.

Отчет, который вы получите, будет, естественно содержать данные по вашей школе, но он будет непрерывно пополняться за счет сбора данных по другим школам. Это позволит нам обнаружить определенные закономерности, знание которых поможет понять, что является особенностью вашей школы, а что общей закономерностью.